Dov’è la poesia? Questo, bisogna chiedersi. Non servono né tecnica, né interpretazione: l’unica dote che deve possedere un pianista è l’emozione. Il Maestro Isacco Rinaldi così descrive lo straordinario talento di Arturo Benedetti Michelangeli, una leggenda del pianismo del Novecento e non solo, uno dei più grandi di tutti i tempi, del quale nel 2020 ricorre il centenario dalla nascita. Michelangeli aveva una meccanica solidissima, ineccepibile, rasentante la perfezione; si aggiungeva la sensibilità espressiva di purezza adamantina, di sconvolgente bellezza, capace per l’appunto di suscitare emozioni.

Per tappe emotive procede anche il racconto di Rinaldi, suo allievo prediletto e collaboratore. «Fu lui a convocarmi» tiene a specificare risalendo al primo incontro. Isacco era un bambino di circa otto anni e non sapeva con esattezza da chi lo stesse accompagnando il papà. Suonò davanti a un assistente, inizialmente scambiato dal piccino per il Maestro. A un certo punto Michelangeli si affacciò alla porta ma non disse nulla, solo un saluto. Anni più tardi, nel ’52, dopo aver proseguito gli studi e vinto premi e concorsi, Rinaldi fu avvicinato dalla moglie del grande pianista e invitato a fare un’audizione. «Suonai parecchio. Silenzio. Poi lui chiese: “ma tu cosa vuoi da me?” Se possibile avere delle lezioni. “Va bene”».

Iniziarono così per Rinaldi gli entusiasmanti anni come discepolo e assistente, incaricato di seguire i suoi stessi compagni di studio nei famosi laboratori di Arezzo, frequentati da musicisti da tutto il mondo. Michelangeli trattava gli allievi «con animo e sensibilità», dimostrando loro affetto. «Era di una generosità unica. Mai si fece pagare le lezioni dai ragazzi. Assessori, imparate!» Rinaldi non nasconde la mai sopita indignazione per la fine di quella realtà straordinaria, che imputa alla cecità delle amministrazioni pubbliche. Michelangeli sosteneva esserci due scopi nella vita, la musica e l’insegnamento, e si offese per il mancato riscontro a una lettera inviata a Roma per chiedere il riconoscimento del valore dei suoi corsi, stimati a livello internazionale: attestazione che avrebbe permesso agli iscritti stranieri di avere accesso alle borse di studio. Roma non disse né si né no: non rispose. Dopo questa e l’offesa subita da una casa discografica, che riempì le cronache dell’epoca – dovuta al fatto che era una persona onesta e si fidava della buona fede altrui, sottolinea il nostro anfitrione – si ritirò volontariamente in Svizzera, vicino a Lugano. Nel frattempo Rinaldi fu indirizzato all’insegnamento con una lettera, che costituiva punteggio, datata 29 ottobre 1960, in cui il Maestro lo definì assistente “ottimo e degno di elogio dal punto di vista didattico”. Senza mai trascurare la carriera concertistica, iniziò così il lavoro di Rinaldi presso i conservatori di Ferrara, Modena, Bergamo, Bolzano, anche in veste di direttore, carica che gli permise di apportare innovazioni che hanno precorso i tempi.

Isacco Rinaldi abita in una piccola villetta vicino al Lago di Garda, nel bresciano, sua terra natale come quella dell’illustre Maestro. È la classica abitazione di chi vive di musica e di praticità. Posto sotto due quadri che raffigurano Michelangeli, il pianoforte è ingombro di fogli e spartiti, tracce di un presente attivo e inscindibile dal passato da perpetuare. Esegue per noi uno stralcio musicale. Le dita affusolate splendidamente agili corrono morbide sulla tastiera e nella stanza si diffonde un suono limpido, ricco e appassionato. Michelangeli aveva la particolarità di mani molto grandi, confida, ed era un problema, doveva cambiare la diteggiatura per prendere i tasti neri.

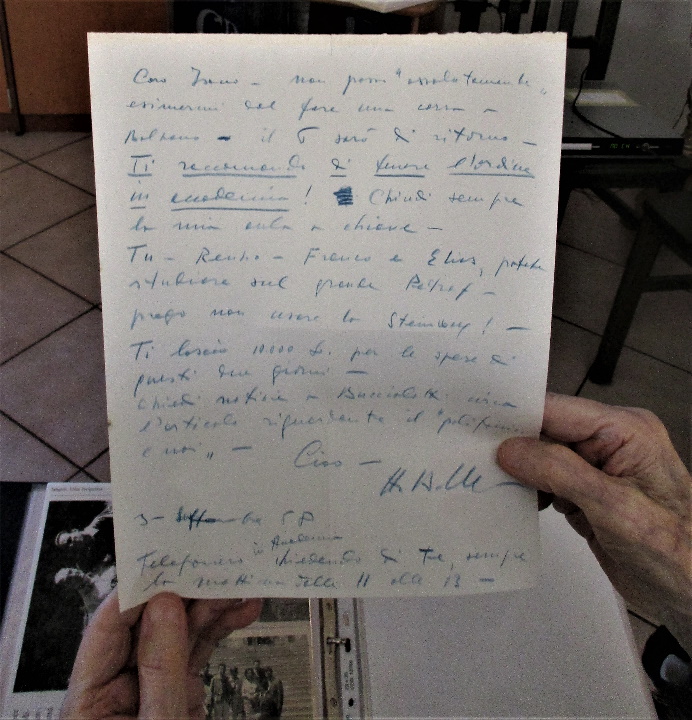

Da un album ordinato fuoriescono ricordi, ritagli, fotografie in bianco e nero che riportano alla mente le cene in compagnia, durante le quali non si parlava di musica ma del più e del meno, gli incontri in giro per l’Italia ai quali Michelangeli arrivava in Ferrari. Dalla custodia protettiva spunta una lettera di pugno, scritta a matita blu con grafia chiara non priva di ripensamenti e sottolineature (che paiono segni di articolazione sulle note), in cui dava le consegne durante un’assenza: “Caro Isacco …. ti raccomando di tenere ordine in accademia, chiudi sempre la mia aula a chiave… Ti lascio 10 mila lire per le spese di questi due giorni”, unitamente al permesso agli allievi di studiare sul suo Petrof e la preghiera di non usare lo Steinway. È risaputa, la necessità di Michelangeli di avere uno strumento in perfette condizioni.

Il racconto del gentile padrone di casa si interrompe più volte: è preoccupato per la drastica potatura dell’albicocco posto al centro del fazzoletto di giardino, che teme non riuscirà a germogliare. Il rispetto per la natura, anzi la compenetrazione con essa, ha radici profonde e globali. La musica è una dotazione naturale, spiega negando che i figli, uno pianista e l’altro violinista, abbiano preso da lui: «No, no, sono nati così». Noi tutti usciamo dal grembo materno con la facoltà di emettere suoni. Il canto è innato nell’uomo, è gratis e lo si può portare ovunque con sé. Ogni creatura, senza la possibilità di sviluppare le capacità musicali, rimane incompiuta, dice citando il «Papa musicista» Ratzinger. Il bambino deve essere lasciato libero di scoprirsi. È la musica che spiega sé stessa, l’insegnante non ha bisogno di dire tutto. «Alla musica non servono badanti o preparatori: arriva da sola» risponde quando gli chiediamo come fosse il metodo di insegnamento di Michelangeli. «Lui diceva ciò che doveva essere fatto, era funzionale. Era un insegnante nel vero senso del termine, di uno che sa».

Il Maestro Rinaldi è restio a congedarci e ci regala un’ultima preziosa lectio magistralis, che punta a concetti base, pochi e inequivocabili. Il tocco è per il pianista come la voce per il cantante: si nasce con quel dono. Il resto dipende dalla musica e dal senso di rispetto per la musica. Si deve esprimere l’emozione di ciò che si sta suonando, sia Mozart o Beethoven. Il cervello non crea, elabora. L’esecutore deve essere il comunicatore sincero dell’emozione che lui stesso prova; deve essere mosso dall’emozione che in lui provoca la musica, perché la musica crea un contatto diretto con la sensibilità che l’esecutore ha dentro di sé. Lo strumento va usato come la voce, con naturalezza, trovando il timbro che ognuno sente. Il timbro è ciò che fa più breccia nell’intimità dell’esecutore: è il colore della voce e «ci rimane appiccicato quel timbro, più che le note». Non è un risultato: nasciamo così.

Maria Luisa Abate

4 febbraio 2020

Contributi fotografici: MiLùMediA for DeArtes