Galleria Naz. dell’Umbria: 80 capolavori dei più grandi artisti italiani ed europei. Prestiti da Louvre, Rijksmuseum, Mauritshuis, Musei Vaticani ecc.

La mostra si tiene in occasione dell’ottavo centenario dalla composizione del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, fra i primi testi poetici in lingua volgare, ma anche prima manifestazione di un rapporto rinnovato con la Natura, alla quale il Santo dà del “tu” per la prima volta, in un ideale ecologico, nel senso etimologico del termine, che ha avuto un’influenza straordinaria sull’arte, a partire dal XIII secolo.

Oltre ottanta opere, tra dipinti, disegni, incisioni, sculture e volumi a stampa di alcuni tra gli artisti più celebri della storia dell’arte italiana ed europea, quali Pisanello, Stefano da Verona, Paolo Uccello, Jan van Eyck, Beato Angelico, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, Albrecht Dürer, Lorenzo Lotto, Dosso Dossi, Giambologna, Jan Brueghel il Vecchio, Domenichino, Annibale Carracci, Nicolas Poussin, Salvator Rosa, Giambattista Piranesi, Jean-Baptiste Camille Corot e molti altri, i cui capolavori hanno segnato i momenti di svolta in cui le arti figurative hanno affrontato e rispecchiato nel corso dei secoli il rapporto dell’uomo con la Natura.

L’intento è quello di dare conto in maniera approfondita e suggestiva delle diverse sfumature con le quali il Creato è stato osservato dalla sensibilità umana e reinterpretato nella visione artistica.

La Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia ospita la mostra “Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell’Arte tra Beato Angelico, Leonardo e Corot”, dal 15 marzo al 15 giugno 2025.

La mostra è a cura di Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, di Veruska Picchiarelli e Carla Scagliosi, storiche dell’arte responsabili delle collezioni della Galleria Nazionale dell’Umbria, con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia, il sostegno del Comitato per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi e il contributo della Fondazione Perugia.

Catalogo edito da Moebius.

I CAPOLAVORI IN MOSTRA

Tra le opere più significative esposte a Perugia figura il formidabile Giudizio Universale di Beato Angelico, prestito eccezionale dal Museo di San Marco di Firenze; dalla Galleria dell’Accademia di Firenze giunge l’enigmatica Tebaide di Paolo Uccello, qui anche con la Predella con il Miracolo dell’Ostia profanata dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino.

Dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia arriva il celebre San Girolamo di Piero della Francesca, che dialoga con lo stesso soggetto dipinto circa cinquant’anni dopo da Lorenzo Lotto, proveniente da Castel Sant’Angelo a Roma.

In mostra anche quattro disegni di Pisanello dal Louvre di Parigi, capaci di restituire l’attenzione naturalistica di questo grande interprete del gotico internazionale, pioniere dell’osservazione scientifica da parte degli artisti.

La Madonna del Roseto di Stefano da Verona, iconica raffigurazione della natura irreale nella sua perfezione, illustra la cultura figurativa tardogotica. A breve distanza di tempo, ma ormai in pieno Umanesimo, volumi fondamentali come il De Pictura di Leon Battista Alberti, la Summa de arithmetica di Luca Pacioli e il De Perspectiva pingendi di Piero della Francesca segnanoun’epocale rivoluzione, codificando il sistema prospettico come strumento per la rappresentazione realistica dello spazio.

Un focus è dedicato al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, di cui giungono a Perugia due fogli dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano per indagare il suo contributo allo studio del volo degli uccelli, sia attraverso l’osservazione della natura sia attraverso la sua ricostruzione in forma di macchina.

Con l’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna viene affrontato il tema del valore simbolico degli elementi naturali, esplorato anche da pittori come Dosso Dossi, con la Melissa dalla Galleria Borghese di Roma, Federico Barocci, autore di una commovente rappresentazione della Stimmate di san Francesco, che giungerà da Fossombrone, e Correggio, di cui è esposto il Ritratto di uomo che legge del Castello Sforzesco di Milano.

Il percorso si immerge quindi nella visione idealizzata della natura attraverso i campioni della pittura classicista e barocca, da Annibale Carracci, con la Visione di Sant’Eustachio, a Giovanni Lanfranco, con l’Assunzione della Maddalena, dal Museo di Capodimonte a Napoli.

Il momento focale dell’avvento di un approccio moderno alle scienze naturali, nella classificazione delle specie viventi (anche provenienti dal Nuovo Mondo), viene evidenziato nel passaggio dalle raccolte tipiche delle Wunderkammern alle pubblicazioni di Ulisse Aldrovandi, mentre le scoperte scientifiche e astronomiche di inizio Seicento sono rappresentate dallo straordinario manoscritto del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

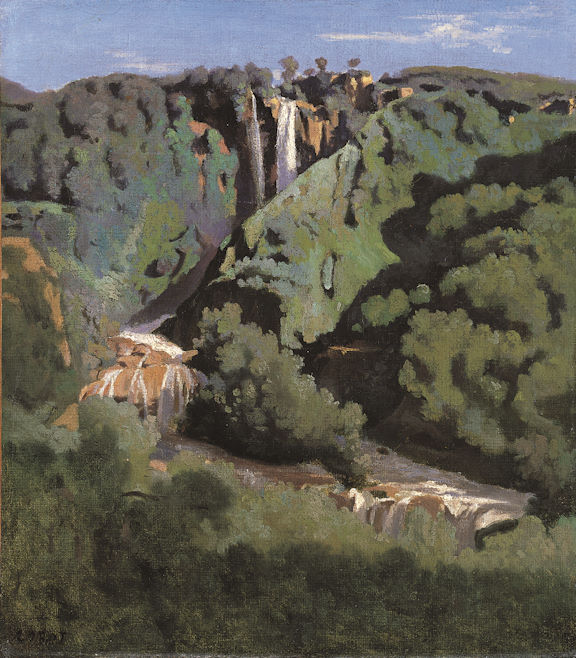

Ricca è la sezione che si immerge nella natura così come appare nei paesaggi tra Seicento e Ottocento: protagonisti sono autori di enorme importanza nella storia dell’arte, quali Nicolas Poussin, William Hamilton, Donato Creti – con due prestiti eccezionali dai Musei Vaticani – Claude Lorrain e Giambattista Piranesi, fino alla chiusura della mostra, affidata alla Cascata delle Marmore, dipinta da Jean-Baptiste Camille Corot.

LE SEZIONI DELLA MOSTRA

Il percorso si apre con una indagine sulla Natura Madre, la terra generosa, modellata dal lavoro dell’uomo, la cui raffigurazione si muove fin dai più remoti secoli del Medioevo attraverso i cicli dei mesi e le attività a essi collegate.

Un’ampia sezione è dedicata alla rappresentazione del Creato, ossia della Natura intesa come spazio dell’uomo, nella quale si rivela la volontà divina. Nel passaggio tra il Medioevo e la Modernità, il paesaggio e la veduta si affermano come generi autonomi, grazie all’ideazione e alla successiva teorizzazione del metodo della prospettiva lineare a punto di fuga centrale.

Oltre che dalle manifestazioni sensibili del Creato, gli artisti si lasciarono sedurre da visioni oniriche e immaginifiche di una natura impossibile, nella sua perfezione o nella sua mostruosità. Scenari di meraviglia accompagnano le riproduzioni dell’Eden o del Regno dei Cieli, per esempio nella Madonna del Roseto di Stefano da Verona e nel Paradiso del Giudizio Finale di Beato Angelico.

Gli aspetti più enigmatici della Natura sono analizzati da un’intera sezione dell’esposizione, volta a indagare il turbamento dell’uomo al cospetto di forze indomabili e soverchianti, nel passaggio dal reverenziale timore verso la furia degli elementi proprio della sensibilità medievale al senso di smarrimento, terrore, tensione verso l’infinito di fronte alla potenza della Natura del XIX secolo, quando si vive l’ultima, intensa stagione della grande pittura di paesaggio.

Un approfondimento trasversale si concentra sul mondo animale, il quale, grazie a san Francesco, vede per la prima volta riconosciuta la sua dignità di creatura vivente e senziente. Nella cultura figurativa medievale è proprio grazie agli episodi più celebri della sua vita – la Predica agli uccelli, la Mansuetudine del Lupo di Gubbio – che queste creature smettono di essere attributi iconografici, simboli astratti di vizi o virtù, o mere comparse strumentali alla narrazione, per divenire protagonisti del racconto.

L’esperienza nella sala immersiva della Galleria Nazionale si concentra sul Cantico della Creature, con il quale il pubblico può confrontarsi per riscoprire il senso di questo capolavoro: una preghiera, ma anche un’ode alla sublime bellezza della Natura, così come appare nelle opere in mostra.

C.S.m.

Fonte: comunicato stampa marzo 2025

Immagine di copertina: Giovanni Luteri detto Dosso Dossi, Melissa, 1518 circa

Roma, Galleria Borghese © Galleria Borghese / foto Mauro Coen

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

LA NATURA NELL’ARTE TRA BEATO ANGELICO, LEONARDO E COROT

15 marzo – 15 giugno 2025

Galleria Nazionale dell’Umbria

Corso Pietro Vannucci, 19 Perugia

Informazioni: T +39 075 58668436

gan-umb@cultura.gov.it

www.gallerianazionaledellumbria.it

https://www.facebook.com/GalleriaUmbriaPerugia